関東もやっと涼しい秋風で暑さをしのげる季節になってきました。

このところ益々問い合わせや要望が多いのが

裾幅詰めおよび全体的なシルエット調整

トレンドの傾向で履かなくなったベルボトムやブーツカットを

ストレートやスキニーにするパターン

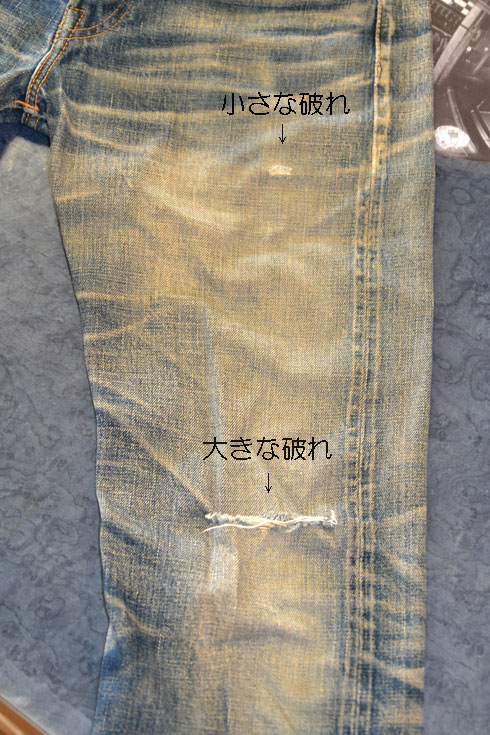

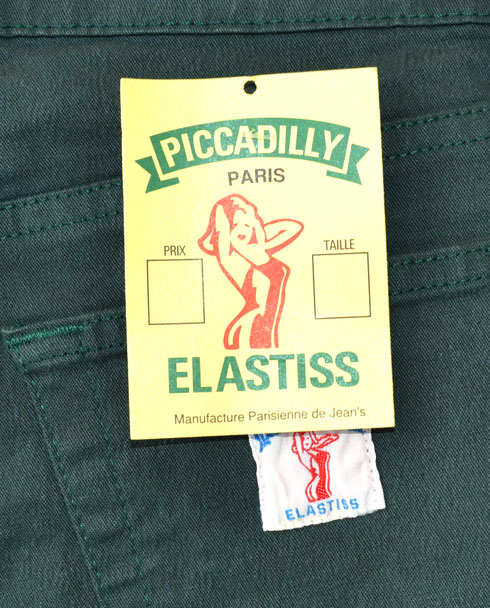

画像のパンツはお客様からの要望ではなく

当方のネットショップでスキニーにカスタムして販売するパンツです。

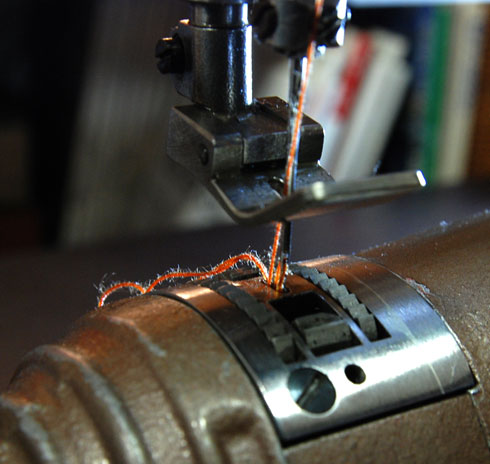

ブーツカットを細いスキニーにシルエット調整しました。

ワタリを1センチ、膝幅も1センチ、

21センチ並みにあった裾幅を14.5センチ並みに絞ってあります。

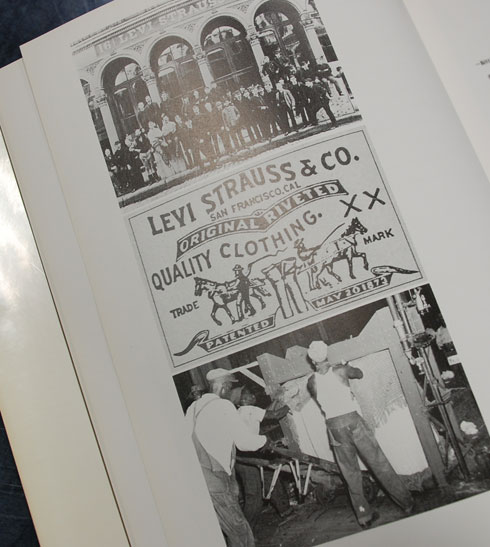

ピカデリーは1977年Clever Boys社のパリ発ブランドで

ストレッチを使用したスタイリッシュなジーンズとして

ヨーロッパ中で人気がありました。

それこそ日本で入手するにはネットもない時なので

上野のアメ横に殺到して買い求めるファンも多かったブランドです。

画像を見てお気づきのように30年前の股上が深いパターンです。

あの頃はメンズのパンツより

レディースのパンツの方がまた上の深い時期でした。

股上の深いパターンがもてはやされてきていすので

古いデットストックを買い上げて

シルエットをイマドキにカスタムリメイクして完成!

Piccadilly jeans/ピカデリージーンズのストレッチブーツカットも

イマドキバージョンで復活です☆